ディープレイヤー シャンプー ExV

総合点

総合ランク

成分数

植物エキスの数

コスパ

安全性

素材の品質

洗浄剤の品質

洗浄力

髪補修力

育毛力

使用感の良さ

エイジングケア

ホワイトニング効果

保湿効果

スキンケア力

環境配慮

浸透力

即効性

持続性

ツヤ感

サラサラ感

特に優れた素材

注意が必要な素材

香り

サブカテゴリ

よく一緒に購入される商品

メーカー

b-exブランド

Deep Layer(ディープレイヤー)容量

500ml参考価格

3414円1ml単価

6.8円JAN

4961503654915ASIN

B0FQ9M7DCK発売日

2025-09-02ID

11005全成分

【EXTRA VELVETY】自分史上最高のやわらかさへ。しっかりまとまる補修ケア!香水をまとうようなやわらか泡でバスタイムをもっと楽しく!

原材料・成分

水、ココイルアラニンNa、コカミドプロピルベタイン、コカミドメチルMEA、ココイルグルタミン酸TEA、ココイル加水分解ケラチンK(羊毛)、加水分解ケラチン(カシミヤヤギ)、加水分解野菜タンパク、レブリン酸、PCA-Na、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、イソロイシン、トレオニン、プロリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、シロキクラゲ多糖体、EDTA-2Na、グリセリン、エーデルワイス花/葉エキス、酒粕エキス、トウミツ、ポリクオタニウム-10、トリイソステアリン酸PEG-120メチルグルコース、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、ポリソルベート20、塩化Na、乳酸Na、クエン酸、水酸化Na、BG、DPG、フェノキシエタノール、安息香酸Na、香料

使用方法

お湯で髪全体をよく予洗いしたあと、適量を手のひらに取って、髪全体に伸ばし、頭皮をマッサージするように泡立ててお洗いください。その後、お湯で十分にすすぎます。

安全警告

●お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。●頭皮に傷、はれもの、湿疹等、異常のあるときは使わないでください。●使用中や使用後に刺激等の異常があらわれたときは使用を中止してください。皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。●目に入ったときは、直ちに洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●直射日光のあたらないところで保管してください。●極端な低温または高温を避けて保管してください。●天然由来成分を配合しているため、香り・色調・濁りの変化、また沈殿が生じることがありますが、品質には問題ありません。

Deep Layer(ディープレイヤー)の関連商品

ディープレイヤー シャンプー ExVの解説

ディープレイヤー シャンプー ExV 徹底解剖:「髪の筋トレ」理論

ディープレイヤー シャンプー ExV 徹底解剖:スコア2.66点の裏に隠された「髪の筋トレ」理論

解析チームです。1975年にモルトベーネとして創業して以来、日本のサロン業界の歴史と共に歩んできた老舗メーカー、b-ex。その中でも「Deep Layer」は、いつの時代も美容師たちが頭を悩ませる「ハイダメージ毛」という難題に、真正面から挑み続けてきたブランドとして知られています。その最新の答えの一つが、今回取り上げる「ディープレイヤー シャンプー ExV」。単なるダメージケアに留まらず、近年のサロントレンドの核心である「酸熱トリートメント」の思想をホームケアへと落とし込み、特に現代人の髪を苛む「熱ダメージ」に特化するという、極めて挑戦的なコンセプトを掲げています。しかし、その評価は一筋縄ではいかないようです。なぜこのシャンプーは、一部の評価指標では平凡なスコアに留まりながらも、一度使うと手放せなくなる熱狂的なファンを生み出すのでしょうか?その奇妙な評価の乖離にこそ、この製品の本質が隠されているのかもしれません。

今回は、その矛盾に満ちた評価の裏側を、成分構成から科学的に、そして深く掘り下げていきます。表面的な使用感だけでは決して見えてこない、開発者の執念とも言える処方設計の秘密に迫ります。

概要:数字が暴く矛盾点 - このシャンプー、何かがおかしい?

まず、このシャンプーの立ち位置を客観的なデータから見ていきましょう。シャンプー解析ドットコムにおける総合ランキングは3036製品中1347位、総合点は5点満点中2.66点。この数字だけを見ると、正直なところ「数ある製品の中の一つ」という印象は否めません。多くのユーザーが最初に目にするであろうこのスコアは、決してトップクラスとは言えないのが現実です。

しかし、その内訳を詳しく見ていくと、極めて特異で、矛盾に満ちた性能バランスが浮かび上がってきます。注目すべきは、シャンプーの根幹をなす「洗浄剤の品質」が5点満点中1.9点という厳しい評価である一方、「髪補修力」は3.8点、「保湿力」は4.4点、そして「使用感」に至っては4.0点と、軒並み高い数値を記録している点です。これは一体何を意味するのでしょうか?

通常、シャンプーの評価において「洗浄剤の品質」は、使用感や仕上がりを左右する重要な基盤です。このスコアが低いにも関わらず、補修力や保湿力、使用感が突出して高いというのは、一般的なシャンプーの評価軸では説明がつきません。まるで、エンジン性能は低いのに、乗り心地と加速性能が抜群に良い車のようなものです。このデータ上の「矛盾」こそが、ディープレイヤー ExVの本質を理解するための最大の鍵と言えるでしょう。単純な総合スコアでは決して測れない、何らかの特別な価値がこの処方には隠されているのではないか——。そんな仮説を立てざるを得ない、非常に興味深いデータ構造です。

核心分析:ダメージケアの秘密を解き明かす3つの鍵

さて、ここからが本題です。あの奇妙な評価の歪みは、一体どこから来るのか。その答えは、成分表を「洗浄」「熱利用」「質感向上」という3つの戦略的アプローチで読み解くことで見えてきます。これは単なる成分の足し算ではなく、明確な目的を持った掛け算の処方設計なのです。

キー1:洗浄と補修の融合 -「洗う」概念を変えるPPT系洗浄剤

まず、このシャンプーの処方の根幹であり、同時に評価の矛盾を生み出している最大の要因が、洗浄成分の選択にあります。ベースにはココイルグルタミン酸TEAやココイルアラニンNaといった、マイルドな洗浄力と保湿性を両立する一般的なアミノ酸系洗浄剤が使われています。これらは頭皮や髪への刺激が少なく、しっとりとした洗い上がりをもたらす優等生的な成分です。

しかし、このシャンプーの真の主役は、ココイル加水分解ケラチンK(羊毛)という特殊な洗浄成分です。これは「PPT系(ポリペプチド系)洗浄剤」と呼ばれるもので、単に汚れを落とすだけではありません。その本質は、「髪と同じタンパク質(ケラチン)で、髪を洗う」という、まさに発想の転換にあります。

髪がダメージを受けると、表面はマイナスの電荷を帯びやすくなります。一方、このPPT系洗浄剤に含まれるケラチン由来のタンパク質はプラスの電荷を持っています。そのため、洗浄の過程で、ダメージしてタンパク質が失われた部分(マイナス電荷)に、洗浄成分自身が磁石のように選択的に吸着し、穴埋めをしてくれるのです。つまり、洗浄によるタンパク質の流出を最小限に抑えながら、同時に失われたタンパク質を補給するという、洗浄と補修を同時に行う離れ業をやってのけます。

これが、「洗浄剤の品質」スコアが低い理由を説明します。従来の評価軸では、洗浄力(汚れを落とす力)が重視されがちです。PPT系洗浄剤は洗浄力自体は非常に穏やかで、かつ非常に高価な原料であるため、コストパフォーマンスや純粋な洗浄力評価では高得点が出にくいのです。しかし、その代わりに「髪補修力」を劇的に引き上げる。この一点突破の戦略こそが、ExVの処方の核心なのです。

ここで豆知識:PPT系洗浄剤の「PPT」とは、Polypeptide(ポリペプチド)の略です。タンパク質が分解されてアミノ酸が複数つながった状態を指します。近年の研究では、加水分解ケラチンが毛髪表面に保護膜を形成し、紫外線などの外部ダメージから髪を保護する効果や、毛髪内部の分子間力を高めて強度を向上させるメカニズムが示唆されています。

キー2:熱を味方につける化学 - 酸熱ケアの心臓部「レブリン酸」

次に注目すべきが、製品名「ExV (Extra Velvety)」が象徴する「熱ダメージケア」の核となる成分、レブリン酸です。これは近年、サロンで行われる「酸熱トリートメント」で中心的な役割を果たす成分として、プロの世界では常識となっています。

酸熱トリートメントの原理を簡単にいうと、髪の内部で新たな"柱"を立てて補強するようなものです。ダメージを受けた髪は、内部の結合が切れて弱っています。レブリン酸は、髪のタンパク質(ケラチン)を構成するアミノ酸が持つ「アミノ基」と反応しやすい性質を持っています。シャンプー後に髪に付着したレブリン酸は、ドライヤーやヘアアイロンの「熱」をエネルギーとして利用し、アミノ基と脱水縮合反応を起こします。これにより、髪の内部に「イミン結合」という新しい架橋構造が形成されるのです。

このプロセスの画期的な点は、これまで「ダメージの最大原因」の一つであった熱が、「補修を促進するための味方」に変わるというパラダイムシフトにあります。日々のヘアドライやスタイリングという避けられない習慣が、逆に髪を強くする機会になるのです。この架橋効果により、髪の内部構造が安定し、一本一本にハリとコシが生まれます。結果として、湿気によるうねりや広がりが抑制され、まとまりやすく、ツヤのある髪へと導かれます。ExVは、このサロンレベルの化学反応を、毎日のシャンプーで実現しようという野心的な試みなのです。

余談ですが、レブリン酸は毛髪内部のケラチンタンパク質と結合しやすい性質を持ち、ダメージ部分に浸透して強度を高めることが知られています。。熱を加えることで毛髪が疎水性(水を弾きやすい性質)に傾き、湿度の影響を受けにくくなるため、スタイルが長持ちしやすくなるというメリットもあります。

キー3:究極の質感と潤い - 希少成分による多層的アプローチ

PPT系洗浄剤で補修の土台を作り、レブリン酸で内部構造を強化する。しかし、ExVのこだわりはそれだけでは終わりません。最終的な「圧倒的なまとまり」と「やわらかさ」を実現するために、質感と潤いを司る希少な成分が幾重にも重ねられています。

その筆頭が、加水分解ケラチン(カシミヤヤギ)です。同じケラチンでも、キー1で登場した羊毛由来のケラチンが主に「ハリ・コシ」を与えて強度を高めるのに対し、カシミヤヤギ由来のケラチンはその分子構造から、圧倒的な「しなやかさ」と「柔らかさ」をもたらすのが特徴です。これは、高級なカシミヤのセーターが持つ、あの独特の滑らかな肌触りを髪で再現するようなもの。硬いだけの補修ではなく、動くたびに美しく揺れる、ベルベットのような質感を追求する開発者の意図がここに表れています。

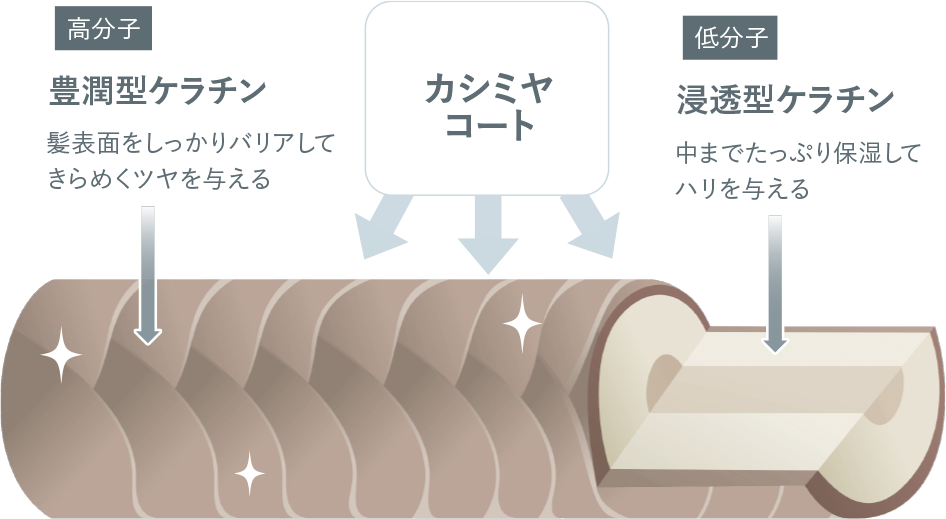

さらに、この処方では高分子と低分子のケラチンを組み合わせることで、多層的なケアを実現しています。高分子のケラチンは髪の表面(キューティクル)に留まり、外部刺激から守るバリアとして機能し、ツヤを与えます。一方、低分子のケラチンは髪の内部(コルテックス)まで浸透し、内側から潤いとハリを補充します。この二段構えのアプローチが、持続的なダメージケアを可能にしているのです。

そして、その潤いを閉じ込めるための仕上げとして、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)とシロキクラゲ多糖体が配合されています。前者は「疑似セラミド」とも呼ばれる成分で、髪の細胞間脂質(CMC)の役割を果たし、キューティクルを接着し、内部の水分が逃げないように蓋をします。後者は、自身の重量の何倍もの水分を抱え込むことができる、ヒアルロン酸を凌ぐとも言われる高い保水力を持つ植物由来の保湿成分です。これが髪の表面に潤いのヴェールを形成し、パサつきを防ぎ、みずみずしい状態を長時間キープします。

このように、「補修(羊毛ケラチン)」→「結合強化(レブリン酸)」→「質感向上&保湿(カシミヤケラチン、疑似セラミド、シロキクラゲ)」という、緻密に計算された多層的なケアシステムこそが、ExVが目指す「圧倒的まとまり」と「やわらかさ」の正体なのです。

メリットとデメリットの深層分析

これまでの成分分析を踏まえると、このシャンプーがもたらす独自の価値と、同時にそれが向かないケースが明確になります。これは単なる長所・短所のリストではなく、処方設計から導き出される論理的な帰結です。

【メリット】なぜ「違いをもたらす逸品」なのか?

このシャンプーの最大のメリットは、単発のトリートメントで得られるような一時的な手触りの良さではありません。それは、「使い続けるほどに髪質そのものが安定し、日々の熱スタイリングを恐れなくなる」という、継続的な体験そのものにあります。

その根拠は、これまで見てきた成分の相乗効果にあります。「PPT系洗浄剤による日々の補修」が洗浄のたびに失われるタンパク質を補い、髪の基礎体力を維持します。そこに、「レブリン酸による熱を利用した構造強化」が加わることで、日々のドライヤーやアイロンが、ダメージ要因から髪の内部構造を再構築するトレーニングへと変わります。このサイクルが、一度きりのスペシャルケアではなく、デイリーケアの中で髪を着実に強く、しなやかにしていくのです。

競合製品と比較すると、その独自性はさらに際立ちます。市販されている多くの高補修シャンプーは、シリコンや高配合のオイルによってキューティクルをコーティングし、「手触り」や「ツヤ」を演出することに主眼を置いています。それも一つの有効なアプローチですが、ExVは髪の「構造」そのものにアプローチするという、より根本的なケアを目指しています。これは、表面的な化粧ではなく、髪の内部から鍛え上げるトレーニングに近い思想です。

さらに専門的な視点を加えるなら、処方に含まれるシクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール(通称:ネオソリューアクリオ)の存在も見逃せません。これは各種補修成分の浸透を促進する「ブースター」として機能します。どんなに優れた成分も、髪の内部に届かなければ意味がありません。このブースター成分が、ケラチンやレブリン酸といった主役たちを髪の奥深くまで効率的に運び、処方全体の効果を劇的に底上げしているのです。これも、サロンブランドならではの緻密な設計思想と言えるでしょう。

結果として、ブリーチやハイトーンカラー、縮毛矯正といったハイダメージを受けた髪でも、使い続けることで芯からしなやかになり、まとまりを取り戻す。これこそが、ExVが一部のユーザーから「違いをもたらす逸品」として熱狂的に支持される理由です。

【デメリット】誰にとって「合わない」可能性があるのか?

一方で、この極めて専門的な処方は、すべての人にとって最適解とは限りません。デメリットは、「健康毛〜軽ダメージ毛の人」や「さっぱりとした洗い上がりを求める人」にはオーバースペック、または重く感じる可能性があるという点に集約されます。

第一に、洗浄力の問題です。PPT系洗浄剤を主軸とした処方は、洗浄力が非常にマイルドです。そのため、スタイリング剤(特にワックスやオイル)を多用する人や、皮脂分泌が多い脂性肌の人が使用した場合、一度のシャンプーでは汚れや皮脂が十分に落ちきらず、スッキリしない感覚や、頭皮のベタつきを感じる可能性があります。洗浄力を重視する方には、物足りなさを感じるかもしれません。

第二に、処方のリッチさです。加水分解ケラチンや疑似セラミドといった豊富な補修成分は、ハイダメージ毛にとってはまさに恵みの成分ですが、ダメージの少ない健康な髪にとっては不要なコーティングとなり得ます。これにより、髪が本来持つ軽やかさが失われ、逆に重くなったり、ベタつきの原因になったりする可能性があります。これは、どんなに栄養価の高い高級な食事も、健康な人にとってはただのカロリー過多になりかねないのと同じ理屈です。

最後に、「熱利用」という前提です。このシャンプーの核心成分であるレブリン酸の効果を最大限に引き出すには、ドライヤーやヘアアイロンによる「熱」を加えるプロセスが推奨されます。もちろん、熱を使わなくてもPPT系洗浄剤や保湿成分によるケア効果は得られますが、この製品の真価である「内部構造の再構築」は不完全になります。したがって、普段から自然乾燥で済ませることが多い人にとっては、この製品のポテンシャルを半分しか引き出せない可能性があり、コストに見合った効果を感じにくいかもしれません。

まとめ:このシャンプーは「髪の筋トレパートナー」だ

さて、長々と分析してきましたが、このディープレイヤー シャンプー ExVをひと言で表現するならば、それは「髪の内部から鍛え上げる、パーソナルトレーナー付きのプロテインシャンプー」です。表面的な手触りを一時的にごまかすのではなく、髪の芯となるタンパク質構造そのものにアプローチし、日々のケアを通じて強くしなやかな髪へと導く。その思想は、まさに髪の筋力トレーニングと言えるでしょう。

「洗浄剤の品質」という一面的なスコアに惑わされてはいけません。これは「ハイダメージケア」、特に「熱ダメージケア」という極めて具体的な目的に対して、成分の化学的特性を最大限に活かしきった、非常に戦略的な処方です。洗浄と補修を同時に行い、ダメージの原因であったはずの熱を補修のエネルギーに変える。この発想は、安価な市販品では決して真似のできない、専門性とコストを度外視したからこそ実現できた領域です。特に、ブリーチやヘアカラー、毎日のアイロンが欠かせない、いわば「戦う髪」を持つ人々にとって、これほど頼もしい味方はいないでしょう。

もしあなたが、「もうこれ以上、髪を傷つけたくない。でも、オシャレは諦めたくない」と本気で悩んでいるのなら、一度この「髪の筋トレ」を試してみてほしい。洗浄成分のスコアだけを見て敬遠するには、あまりにもったいない可能性が秘められています。熱を味方につけるという新しいヘアケア体験が、あなたの髪の未来を、そして日々のスタイリングの楽しみを、大きく変えるきっかけになるかもしれません。

使用シーン別推奨度

- ブリーチやハイトーンカラーを繰り返す髪のデイリーケア: ◎

- 毎日のヘアアイロンやコテが欠かせない髪のダメージ予防: ◎

- 髪のうねりや広がりを根本から抑え、まとまりを求めたい場合: ○

- ダメージの少ない健康毛、または軽い仕上がりを好む場合: △

参考資料

株式会社アナリスタ

シャンプー解析ドットコム・カイセキストアなどを運営。

ディープレイヤー トリートメント ExV

ディープレイヤー トリートメント ExV

ディープレイヤー トリートメントExS

ディープレイヤー トリートメントExS ディープレイヤー バランシングウォータートリートメント

ディープレイヤー バランシングウォータートリートメント ディープレイヤー リペアオイル

ディープレイヤー リペアオイル